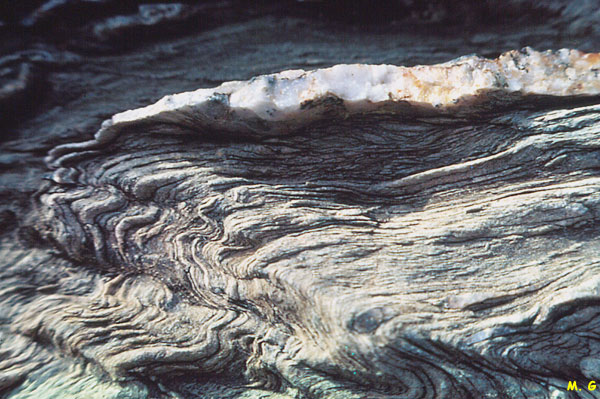

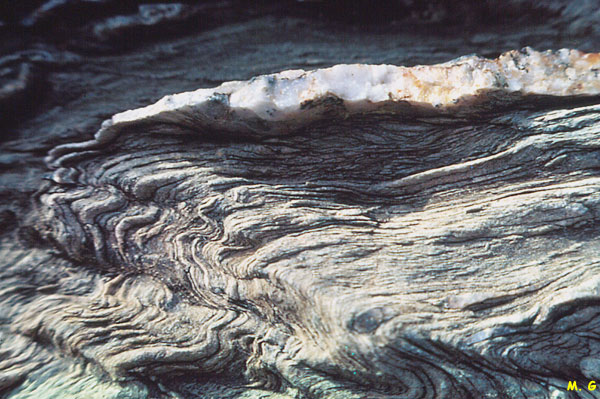

Phyllades plissés de l'île du Gaou (le Brusc) avec un lit de quartz

Il est formé de terrains anté-carbonifères comme les phyllades du Massif de Sicié et de terrains carbonifères comme les schistes houillers du Bassin des Playes à Six-Fours.

Au sommet, la chapelle Notre Dame de Bonnegarde et une antenne de télévision.

La roche qui constitue pour l'essentiel ce massif est une

roche, grise à patine rousse qui présente des feuillets d'épaisseur

inférieure à 5 mm, appelée phyllade (sorte de schistes).

L'observation montre que le phyllade est formé

- de lits durs et clairs riches en quartz de petite taille

(parfois ce minéral a cristallisé dans des fentes en lits épais et souvent

plissés, on parle alors de quartzophyllades, c'est le cas ici)

- des lits gris et tendres formés de minéraux argileux et de micas

blanc pour l'essentiel.

Un simple broyage dans l'eau suivi d'un temps de repos laisse voir des

débris grossiers mais aussi des sables riches en grains de quartz blancs

et durs, des minéraux argileux onctueux au toucher et des paillettes

brillantes de mica.

En conclusion: le phyllade est formé de matériaux

détritiques (de détritus = débris) qui proviennent de

la destruction, suite à l'érosion, de roches antérieures.

Les phyllades sont des roches riches en silicates d'alumine hydratés (1).

En effet, ils sont souvent plissés et se débitent en dalles le long de plans privilégiés (surfaces de schistosité), parallèles entre eux et parallèles à l'axe du pli.

1= surface

de stratification (qui séparait 2 couches sédimentaires)

2 = schistosité (surface qui

apparaît à la suite de contraintes ici latérales convergentes).

Ces déformations ont affecté ces terrains postérieurement à leur formation

et sont le résultat de l'action de forces orientées ou contraintes

consécutives au rapprochement de plaques qui constituent l'enveloppe de la

Terre (4) et qui donnent naissance à certains types de chaînes de montagnes.

Les phyllades sont d'anciennes

roches argilo-sableuses d'origine marine puisqu'on a trouvé dans

les quartzophyllades du massif du Fenouillet à Hyères, des schistes

noirs riches en matière organique contenant des graptolites,

fossiles marins datés du Silurien moyen (Ere primaire il y a environ 440

millions d'années) (2).

La présence de plis, de microplis et d'associations (ou paragénèses) de

minéraux microscopiques caractéristiques (chlorite, muscovite, séricite,

biotite...) attestent que les phyllades sont d'anciens sédiments

(sables, argiles) transformés ou métamorphisés (sous la double influence

de températures peu élevées < 500° C et de contraintes ou pressions

dirigées de type métamorphisme

de basse intensité correspondant aux

conditions de l'anchizone et de l'épizone définies par les géologues)

(3).

A propos de ces roches métamorphiques, on parle de "faciès des schistes verts" car elles sont riches en chlorite qui est un phyllosilicate hydraté ferromagnésien de couleur verte

En rapprochant les données recueillies en

(1), (2), (3) et (4) on peut avancer l'idée que les phyllades proviennent

de formations rocheuses ayant subi plusieurs cycles orogéniques

successifs (processus aboutissant à la formation de chaînes de montagnes)

provoquant des déformations et des métamorphismes associés qui constituent

le socle (a) du département.

Sur un vieux socle (> 600 millions d'années) s'est

déposé au Primaire, en milieu marin, du matériel

détritique entre 500 et 350 millions d'années comme des sables, des

argiles, du quartz et des restes de graptolites (-440 millions d'années).

Puis émerge de l'océan, le continent pyréno-corso-sarde

(lors d'une période de convergence de plaques au cours de la formation de

la chaîne hercynienne (il y a 330-320 millions d'années, ère primaire) qui

subira, avec sa couverture sédimentaire, érosion intense et métamorphisme

donnant en particulier des phyllades remontés aujourd'hui en surface.

Après le dépôt de sédiments charbonneux (Les

Playes-Six-Fours, Stéphanien environ -300 Millions d'années) au

Carbonifère, s'accumulent sur des épaisseurs considérables au Permien (fin

du Primaire, -250 millions d'années) et au Trias (début du Secondaire)

des grès et des argiles rouges d'origine continentales et lagunaires (grès

bigarrés (b), calcaires et marnes à gypse de la

Pointe du Bau Rouge à Sanary). Ces sédiments qui s'entassent dans la

dépression qui va de Sanary à Saint-Raphaël, proviennent de l'érosion de

la chaîne hercynienne. Ils constitueront le tégument

(c) qui restera solidaire du socle lors des mouvements tectoniques

ultérieurs.

Pendant le reste du Secondaire, dans la mer alpine se

forment les calcaires jurassiques et crétacés marins et récifaux qui

formeront l'ossature des Massifs nord-toulonnais (Mont Caume, Coudon,

Faron, Gros Cerveau) constituant la couverture (d) qui dès la fin

du Secondaire (Maestrichtien -70 millions d'années) puis à la fin de

l'Eocène (Tertiaire) a été plissée, décollée du tégument et déplacée en nappes

ou en écailles comme en témoignent les Chaînons nord

Toulonnais qui chevauchent vers le nord, les terrains du Bassin de Bandol

(Haug 1925) qui recouvrent au ceux du synclinal du Beausset ou encore la klippe

du Vieux Beausset (portion d'une unité tectonique isolée par

l'érosion et venant en recouvrement sur des terrains plus récents).

Le socle de la région a lui aussi été affecté par les

mouvements tectoniques successifs notamment les phyllades du Massif de

Sicié, qui recouvrent le Permien et le Trias de

La Verne-Fabrégas extrémité ouest de la dépression permienne ; ces

phyllades ne se sont pas formés sur place mais constituent une véritable

nappe de socle venue en recouvrement et déversée vers le nord

(Mattauer et Prost 1963). Les lambeaux de phyllades à l'est de Toulon (le

Mourillon, Cap Brun, La Malgue, le Pradet) sont considérées comme des klippes

(restes de nappe isolées par l'érosion).

A l'Oligocène-Miocène le vieux massif pyrénéo-corso-sarde

s'effondre; au Miocène s'ouvre la Méditerranée.

Au Tertiaire et au Quaternaire, la chaîne alpine subit une érosion

intense.

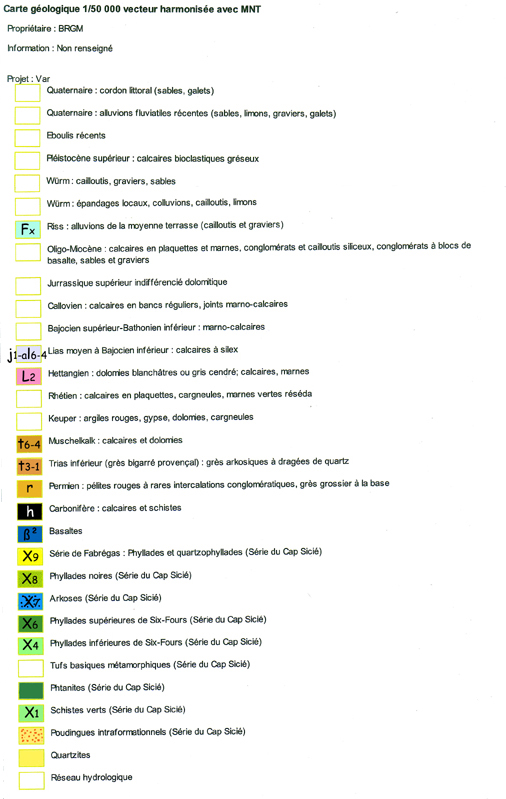

Liens a,b,c,d = cf. Panorama géologique