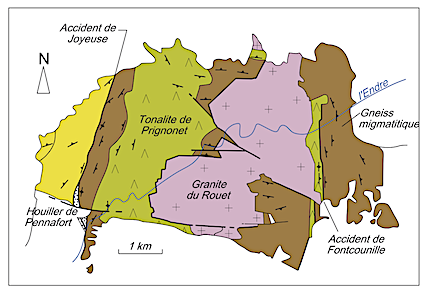

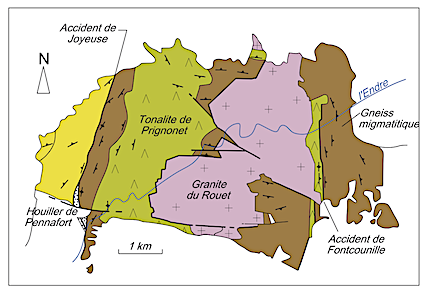

Fig. 2. Carte schématique de l'antiforme du Rouet

d'après Toutin-Morin et al. (1994); Onézime et al. (1999); Rolland et al. (2009).

Après le péage du Muy, sur l'autoroute Toulon-Nice prendre la D25 en direction de Sainte-Maxime, puis la D74 en directionde Plan-de-la-Tour.

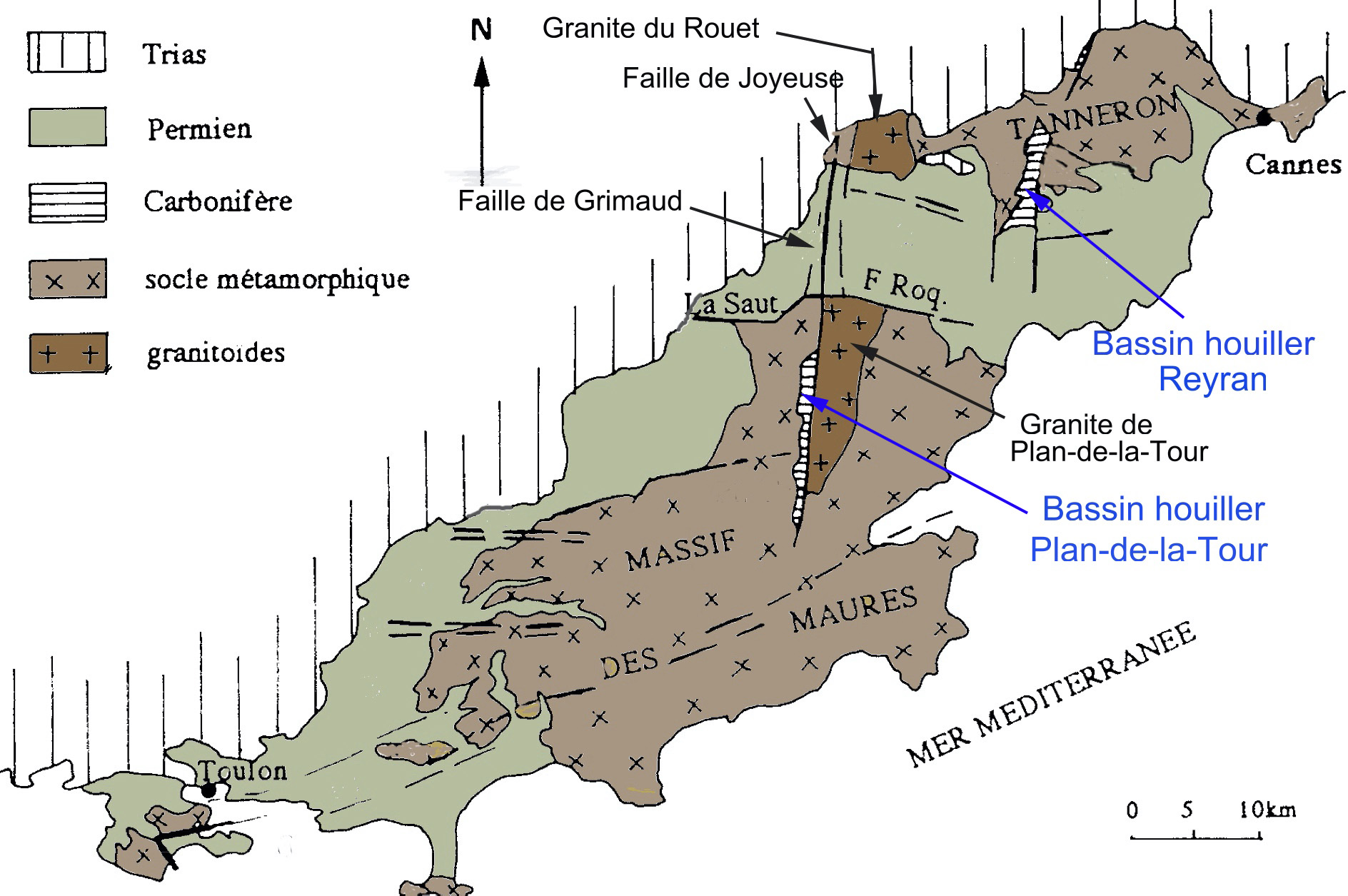

1.1. Mode de gisement.Le Massif

des Maures et le massif du Tanneron présentent des structures

analogues et des formations magmatiques et métamorphiques

équivalentes (Creveola et Pupin, 1994).

En effet le granite de Plan de la Tour (Maures) et le granite du

Rouet (Tanneron) sont de même type; ils se présentent sous la forme

de petits massifs au sein d'antiformes limités par des failles,

accident de Gimaud-Pennafort (Maures), accidents de Joyeuse et de

Fontcounille (Tanneron).

Ces granites sont limités par des accidents tectoniques.

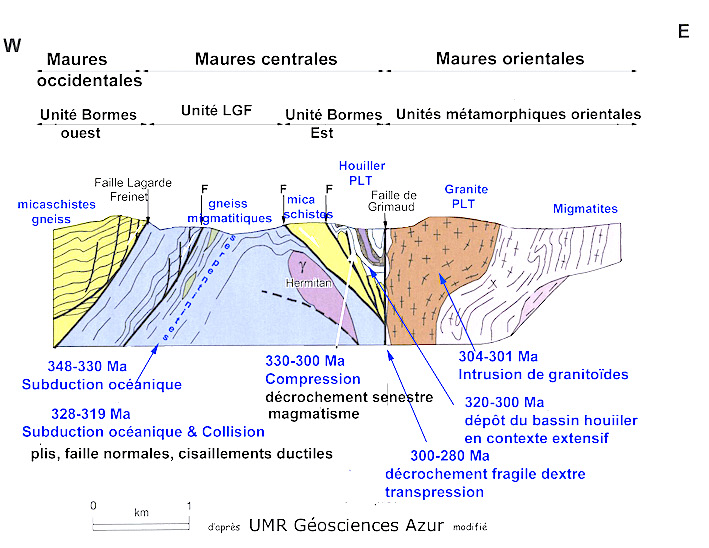

La faille de Grimaud, dans les Maures, qui se prolonge par

la faille de Joyeuse dans le Tanneron, sépare les Maures

orientales (migmatites) des Maures centrales

(micaschistes et gneiss migmatitiques). La faille de

Lagarde-Freinet sépare les Maures centrales des Maures

occidentales (phyllades, micaschistes et gneiss de

Bormes).

Les

granites sont intrusifs dans les tonalites et les

migmatites. Le rejeu des failles a provoqué l'apparition

de fossés d'effondrement comblés par des formations

détritiques charbonneuses (Houiller de Plan-de-la-Tour et

du Reyran, de Pennafort et du Tanneron) .

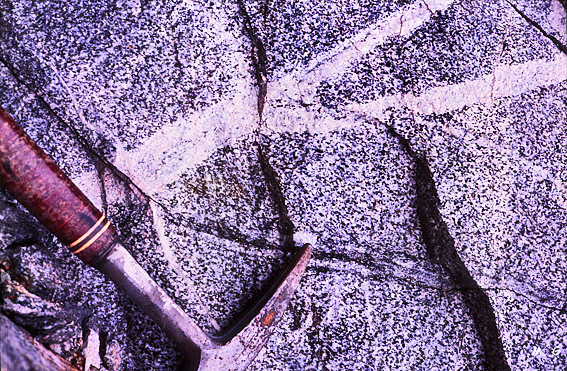

A gauche arkoses de Roquebrune, au centre zone de roches broyées, à droite granite de Plan-de-la-Tour.

La faille, avec un

pendage de 70° vers le nord, se trouve dans une zone de

plusieurs mètres de large injectée de filonnets de

quartz et de barytine.

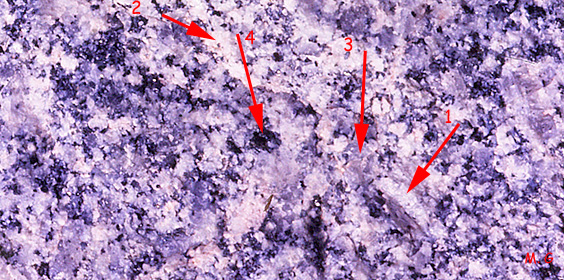

Le granite de Plan-de-la-Tour est une roche grenue,

entièrement formée de cristaux de grande taille

(holocristalline porphyroïde):

-mica noir (biotite) brillant, clivable, brun jaune en

lumière polarisée,

-mica blanc (muscovite),

-feldspath potassiques orthose blanc ou rose, gris

bleu en lumière polarisée, mâclé en cristaux de grande

taille (plusieurs cm),

-feldspath sodicalciques plagioclases (oligoclase et

andésine),

-quartz, gris à éclat gras, blanc avec extinction en

lumière polarisée,

-cordiérite peu abondante..

Les proportions de feldspaths alcalins et de

plagioclases étant à peu près égales on parle de monzogranite.

En observant une lame mince on note la présence de

cristaux de biotite à l'intérieur de cristaux de

feldspath bien formés ce qui n'est pas le cas des

cristaux de quartz; l'ordre de cristallisation est

donc le suivant: mica, feldspath et quartz.

En conclusion

: le granite est issu d'un magma qui

a donné des filons qu'on retrouve dans les

migmatites de Reverdi lors de sa mise en place; un

magma qui a cristallisé lentement (gros cristaux

d'orthose) en profondeur et qui postérieurement a

été aussi traversé par des "jus circulants", des

fluides minéralisateurs, comme l'attestent les

nombreux filons.

1.2.2. Le granite

du Rouet

C'est aussi uranite alumineux de feldspath orthose, de

biotite, de quartz et de gros cristaux souvent altérés,

vert sombre de cordiérite (silicate alumineux

ferro-magnésien).

1.3. Origine du magma granitique

1.3. Origine du magma granitique

Le granite contient plusieurs types d'enclaves; les enclaves de migmatites qui sont d'anciens gneiss de la croûte continentale partiellement fondue en présence d'eau; feldspath et quartz donnant un magma granitique et le résidu (micas notamment) donnant un magma non miscible formant des enclaves surmicacées.

Par contre, les enclaves de tonalites proviennent d'un magma calco-alcalin d'origine mantellique.

Le granite de Plan-de-la-Tour est donc un granite

hybride formé d'un

mélange de deux magmas, un magma d'anatexie

crustale et un magma calco-alcalin mantellique

différencié.

Ce granite associé à des roches métamorphiques en est le terme ultime, l'anatexie ou fusion partielle de la croûte continentale.

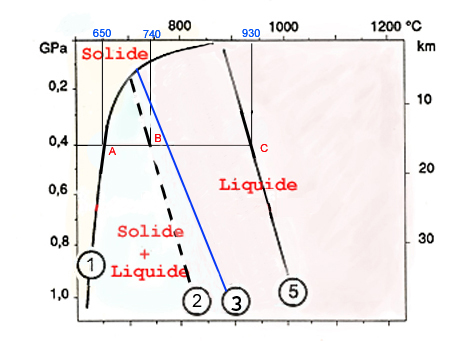

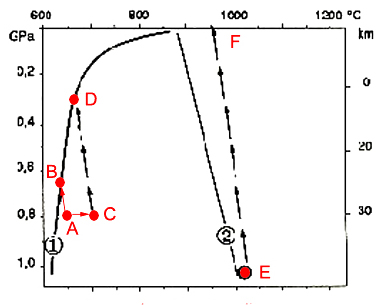

Un magma granitique d'anatexie crustale (A) récemment formé a une densité inférieure au solide qui lui a donné naissance et a donc tendance à remonter vers la surface; mais il rencontre très rapidement les conditions de solidification en (B) sur la courbe du solidus et forme donc un massif de migmatites ou d'anatexites en profondeur.

S'il y a une surchauffe (C) dans un contexte

tectonique, sa migration peut se poursuivre vers la

surface et donner naissance à un massif granitique à

bords circonscrits ou pluton,

en (D), intrusif dans les roches qu'il traverse.

Lors de sa migration le magma a pu utiliser les fractures de l'écorce terrestre, former un batholite

sans auréole de métamorphisme de contact car il

a migré à travers des roches formées à haute

température et émettre des filonnets dans

l'encaissant.

Dans les Maures, sur

le front de taille de la carrière de Reverdi on

peut observer les différents granitoïdes c'est le cas du granite de Plan-de-la-Tour et du Rouet qui sont des granites

diapirs ou intrusifs

qui ont plus ou moins "digéré" les roches traversées

(subsistant sous forme d'enclaves qui

se mettent en place successivement dans le socle migmatitique des Maures.

Fig. 15. Enclave

acide de migmatites (2) à gros cristaux de feldspath

(1) dans le granite de Plan-de-la-Tour

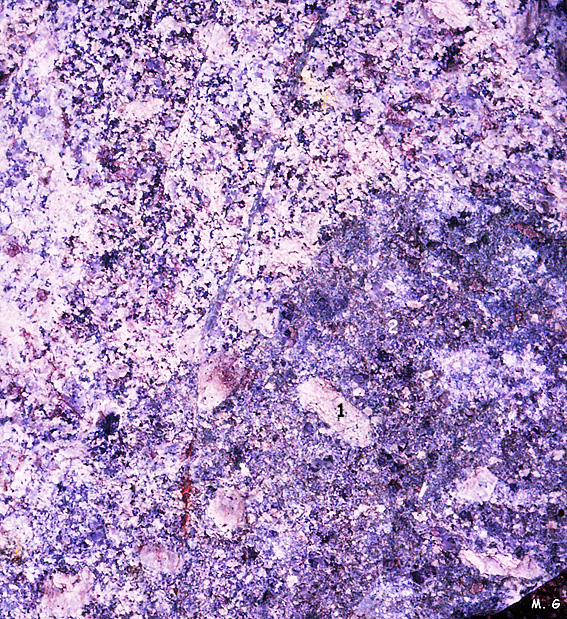

3. Le granite de

Plan-de-la-Tour.

Au centre sur la photo (Fig. 14)

traversé par un filon d'aplite clair.

4. Les filons d'aplite.

L'aplite est un granite clair (leucocrate) à grain

fin (quartz+Feldspath abondants+éléments

ferro-magnésiens peu abondants). Il forme les

bordures, une coupole qui coiffe le granite et des

filons qui recoupent le granite de Plan-de-la-Tour

ou la tonalite Ces filons d'aplite sont issus de jus

résiduels de fin de cristallisation du batholite

granitique.

5. Les filons de pegmatite.

La pegmatite est un granite à gros cristaux

(Quartz+Feldspath orthose+grenats) de même origine

que l'aplite mais qui a subi un refroidissement lent

6. Les cumulats.

Ce sont des granitoïdes à gros

cristaux maclés Carlsbad, d'orthose provenant de la

cristallisation fractionnée du magma dont les gros

cristaux se sont sédimentés par gravité dans la

poche magmatique; ils contiennent des enclaves

basaltiques sombres à structure microlitique.

7. Autres filons sombres à

l'ouest de la carrière.

7.1. filons de dolérites.

Ce sont des basaltes alcalins doléritiques (à texture microgrenue) provenant de la fusion du manteau mis en place au Permien dans un contexte tectonique de divergence, en effet ces filons recoupent toutes les roches précédentes.

Fig.17. Filon de basalte

doléritique (1) recoupé par un filon de

rhyolite (2) dans le granite de

Plan-de-la-tour.

Le premier est plus ancien

que le second.

7.2. Filons de ryolithes.

Les rhyolites vertes ou rouges sont des roches extrusives, des roches magmatiques acides, de composition granitique, dévitrifiées ou pyromérides.

| Tonalite de Reverdi | 344 Ma | U-pb |

Moussavou (1998) |

| Granite Plan-de-la-Tour | 329 ± 5 Ma | U-Pb sur monazite | Moussavou, (1998) |

| Granite Plan-de-la-Tour | 329 ± 3 Ma | U-Th-Pb sur monazite | Oliot et al. (2015) |

| Granite Plan-de-la-Tour (Nord Grimaud) | 301,6 ± 1 Ma | 40Ar/39Ar | Morillon et al. (2000) |

| Granite Plan-de-la-Tour (Reverdi) | 304 ± 3 Ma | 40Ar/39Ar | Morillon et al. (2000) |

| Granite du Rouet | 301,8 ± 2,7 Ma | U-Pb sur monazite | Demoux et al. (2008) |

| Granite du Moulin Blanc | 301 Ma | U-Pb sur zircon et monazite | Duchesne et al. (2013) |

| Granite de Camarat | 298 ± 8 Ma | Rb/Sr sur roche totale | Amenzou (1988) |

Remarque: localement les tonalites et les granites auraient pu être rajeunis par des fluides hydrothermaux circulants, ce qui expliquerait les différences de datation.

Compte tenu de leur âge les granites des Maures et du Rouet appartiennent à des batholites différents, mis en place dans les tonalites plus anciennes, dans des contextes tectoniques semblables à des stades différents. Compte tenu que la mise en place d'un batholite se fait en moins de 1 Ma, le granite de Plan de la Tour se serait mis en place il y a environ 305 Ma et le granite du Rouet il y a 302 Ma vraissemblablement comme ceux de la presqu'île de Saint-Tropez d'après G.Crévola. Le granite de Camarat serait le dernier pluton mis en place il y a 299-300 Ma dans les gneiss œillés migmatitiques de Saint-Tropez datés de 301-302 Ma.

Les granites de Plan-de-la-Tour et du Rouet seraient donc les témoins d'une phase tardive de fusion crustale lors de 2 stades différents d'exhumation de la Chaîne varisque.

G. Crévola, dans "Quelques

structures remarquables du Granite du Rouet,

de sa mise en place intrusive passive puis

de sa déformation transpressive tardive"(

Riviera Scientifique Octobre 2016), montre

que la bordure ouest du granite du Rouet est

limitée par une zone à pegmatite à

stockscheiders, à gros cristaux

pluricentimétriques de feldspaths potassiques

qui se sont développés perpendiculairement au

contact.

<<Deux mécanismes, sans doute

additifs, sont généralement proposés pour

expliquer leur développement :

-individualisation des fluides par

refroidissement du magma contre une paroi

froide qui vont faciliter la cristallisation

de pegmatites -contraction du magma en cours

de refroidissement, suivant des fractures

perpendiculaires au contact qui vont guider la

croissance des cristaux.>>

D'aprés Pitcher (1993) ces zones de contact

sont typiques de la mise

en place de manière passive ou permissive

de granitoïdes qui remplissent une cavité de

l'encaissant ménagée lors d'une subsidence

crustale par le jeu de failles prééxistantes.

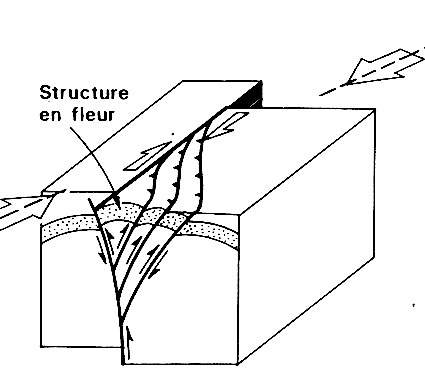

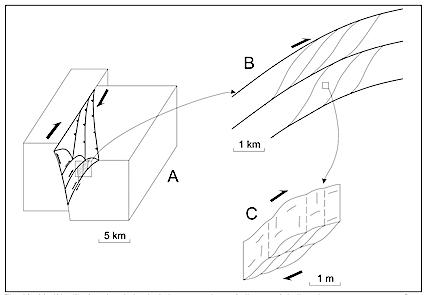

G. Crévolar a montré qu'un deuxième type de

structures tectoniques remarquables s'observe en

bordure occidentale du granite du Rouet, le

découpage de bancs rocheux parallèles, en

lentilles imbriquées, sigmoïdales,

amygdalaires ou rectangulaires en dominos; elles

seraient caractéristiques d'une déformation

transpressive, elle même insérée dans une

structure en

fleur due au jeu de l'accident de Joyeuse.

Cette zone aurait subi une transpression, c'est à dire un cisaillement oblique, un décrochement dextre avec un raccourcissement supplémentaire et simultané qui induit un épaississement vertical du bloc central, de la croûte continentale.

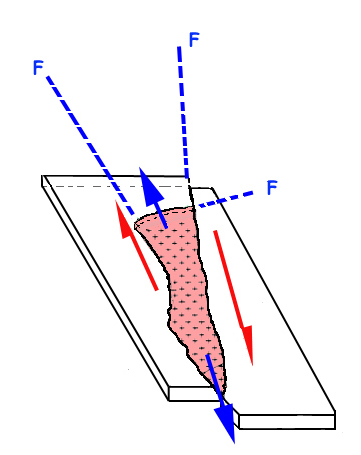

Fig. 20. Décrochement dextre

Fig. 21. Structure

en fleur

Extrusion verticale de matériaux dans une faille décrochante formant une structure en fleur.

Au niveau de l'accident de Grimaud, la bordure du granite de Plan-de-la-Tour montre, des mirroirs de faille avec stries de friction, des mylonites (véritable purée minérale de roches broyées (cf. fig. 3), des indices de déformation cisaillante confirmées par l'étirement et l'orientation des cristaux de quartz (Onézime et al. 1999).

Ces déformations qui affectent le bassin houiller de

Plan-de-la-Tour daté de 305 millions d'années environ,

lui sont donc postérieures.

Elles correspondent aux derniers stades de

l'exhumation du socle provençal.

Le granite, roche ignée profonde a été mis à nu suite aux effets de plusieurs phénomènes comme l'érosion, l'isostasie, la fusion des parties profondes de la croûte, le dégagement de chaleur provoquée par des désintégrations radioactives ou encore le basculement du socle.

Fig. 26. Exhumation et mise à nu d'un batholite

La collision suite à une compression latérale entraîne un épaississement de la croûte continentale, l'érection d'une chaîne de montagnes et une surcharge qui provoque une rupture d'équilibre isostatique entre la lithosphère et l'asthénosphère sur laquelle elle "flotte"; l'érosion active et des mouvements compensatoires verticaux provoquent un amincissement crustale, une extension et un aplanissement progressif jusqu'à un effondrement gravitaire et l'exhumation des formations profondes comme les migmatites ou les plutons de granitoïdes.

Peu à peu, sous l'action de l'érosion qui entraine l'arène granitique, les amas de blocs se transforment en chaos de boules de granite.

Au préalable on se

reportera au chapitre consacré au "Massif

des Maures et l'ororogénèse varisque".

C'est au cours du Dévonien

et du Carbonifère que suite à plusieurs phases de

compression au cours de l'orogène varisque associé à un

métamorphisme du vieux socle (gneiss) et de la

couverture que se mettent en place les grandes

structures du Massif des Maures dont l'accident de

Grimaud-Pennafort qui sépare l'unité de Bormes est et

l'unité de La Garde-Freinet (schistes, quartzites,

micaschistes), des unités des gneiss orientaux

(migmatites et granites).

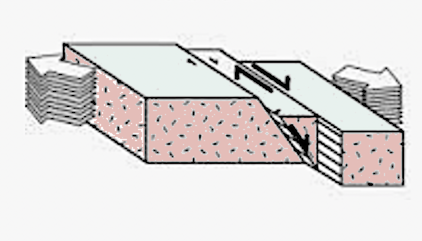

C'est à la suite d'une subsidence

crustale et par le jeu des failles

préexistantes dont la faille de Grimaud-Pennafort

que se met en place, de manière passive, dans une cavité

aménagée dans une croûte fragile, le granite de

Plan-de-la-Tour. Dans des circonstances semblables va

débuter et se poursuivre l'histoire du Granite du Rouet

et des failles de Joyeuse et Fontconille dans le

Tanneron.

Au Carbonifère moyen des fossés

d'effondrement apparaissent le long de l'accident

de Grimaud-Pennafort lors d'une phase de distension

normale pour certains géologues ou apparaissent, en

contexte coulissant (décrochement dextre) en transtension

avec cisaillement et extension délimitant des bassins

de type "pull apart" pour d'autres

géologues.

C'est dans ce contexte que

se met en place le batholite granitique de

Plan-de-la-Tour le long de l'accident de

Grimaud-Pennafort; puis les intrusions d'aplite formant

la coiffe et la bordure du massif et les structures de

refroidissement à pegmatites à gros cristaux de

feldspath.

Le batholite du Rouet

aurait une histoire semblable.

Les arkoses permiennes

accumulées dans le fossé carbonifère ouest-est de

Roquebrune-sur-Argens qui bordent ce massif au Nord,

renferment des galets de granite du Plan-de-la-Tour donc la mise en place du batholite est antérieure à la

limite du Carbonifère-permien il y a 325 Ma

environ.

Plus tard le rejeu

de la faille de Grimaud, consecutif à une transpression

avec raccourcissement, provoque une extrusion

verticale et l'apparition de structures

remarquales, structure en fleur et lenticulation

(Fig. 21 & 22).

Au Carbonifère supérieur,

la jeune chaîne hercynienne subit une érosion

active et les fossés se comblent de formations

détritiques charbonneuses donnant naissance aux bassins

houillers de Plan-de-la-Tour, du Reyran

(Wesphalien supérieur et Stéphanien inférieur).

Au Permien inférieur lors d'une phase

de distension N-S, stade initial de rifting

contiental annoncant l'ouverture de la Thétys,

se forment de vastes dépressions au NE (fossé de

l'Estérel), au nord et à l'ouest de l'actuel Massif

des Maures (dépression permienne), et des failles E-W.

Au Permien supérieur au cours d'une phase de

distension le batholite de Plan de la-Tour est scindé

en deux par le fossé EW de Roquebrune-sur-Argens.

Un magmatisme bimodal de type rift

(filons de basaltes doléritiques) et filons de

rhyolites fluidales vertes est associé à cette phase

de distension.

Pendant toute cette période l'érosion se poursuit

comblant les dépressions de la région et notamment le

fossé de Roquebrune-sur-Argens vaste cône de déjection

dont les arkoses renferment des galets de granite.

|

|

|

Maj 16.05.2020 & 12.08.2021