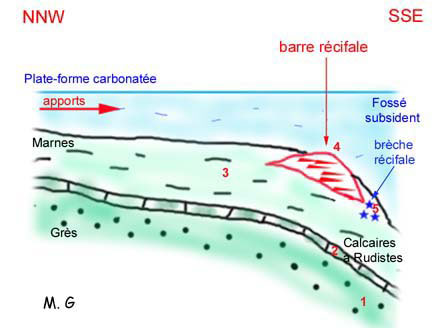

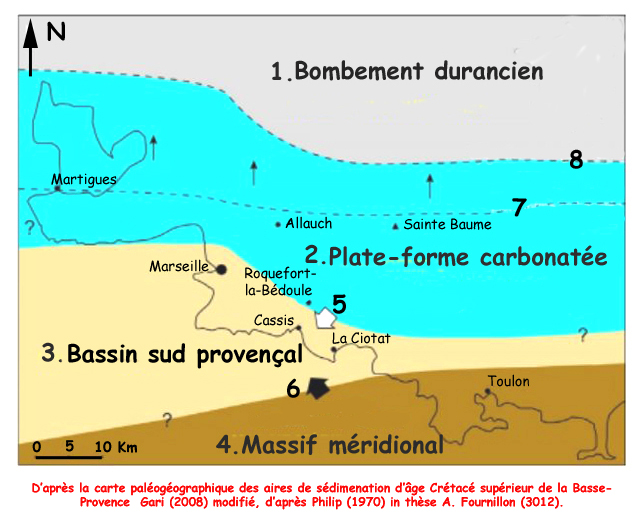

Fig.1. La cuesta vue de profil

Fig. 2. La barre du Castellet

Fig.3. Talus (Arrêt 3) |

Fig.4. Calcaire à Rudistes |

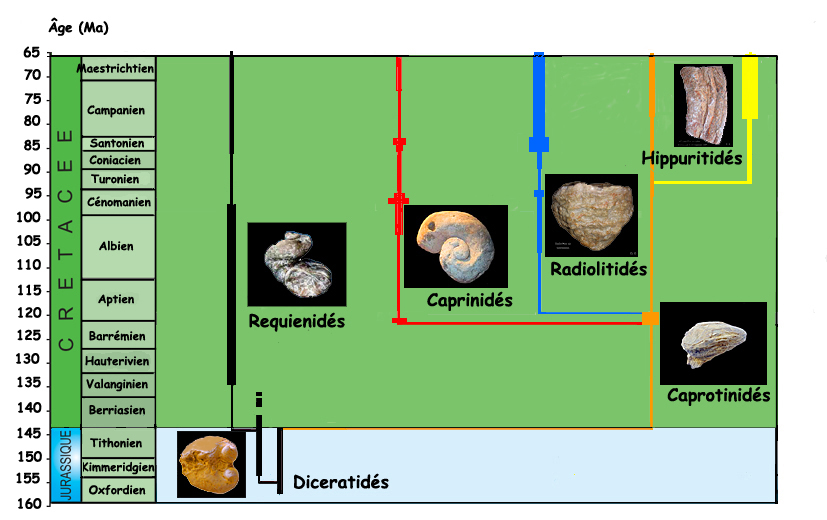

2.1. Quel était le milieu de formation de la barre coiffant la cuesta? Recherche de données pétrographiques et paléontologiques:

-Coraux coloniaux:

° branchus: (Cb) Octocoralliaires

(Alcyonaires)

° massifs : (Cm) Madréporaires

(Zoanthaires)

-Coraux solitaires: Hydrocoralliaires

(Hydrozoaires) ( Cs )

-Mollusques rares: (Mc); Ammonites (A

);

Belemnites (B), Gastéropodes

-Brachiopodes (Br)

-Spongiaires : spicules

-Echinodermes: piquants

-Mélobésiées ( Ac ) algues calcaires

2.2. Quel était le milieu de vie des Rudistes?

Essai de reconstitution du paléo-environnement

Actuellement disparus, les Rudistes ne peuvent

fournir des éléments de réponse ; on utilise le Principe des Causes actuelles appliqué aux fossiles "accompagnateurs":

-"les lois ou causes qui ont donné naissance

aux phénomènes anciens sont analogues à celles agissant

aujourd'hui"

Ainsi, la pesanteur qui est la cause actuelle des dépôts, est-elle

considérée comme la cause des dépôts des sédiments anciens.

-"la roche qui contient

dans son sein des fossiles, s'est formée dans le même milieu que

ces derniers"

-"les organismes actuels

sont inféodés à des milieux particuliers (biotopes); les

organismes anciens fossilisés leur ressemblant (ou

vivant

accompagnés d'organismes existant encore aujourd'hui), devaient

vivre dans un milieu analogue".

On peut donc émettre l'hypothèse suivante:

Les coraux fossiles et les Rudistes

"accompagnateurs" vivaient en milieu marin : un milieu récifal.

2.3. Quelles sont les

conditions de vie des coraux actuels?

-Ils vivent dans les mers chaudes inter-tropicales où la température

est toujours supérieure à18 °C,

-dans des eaux claires et agitées, riches en dioxygène,

-dans des eaux peu profondes (profondeur < 40 mètres), car la

lumière est indispensable aux zooxanthelles, algues photosynthétiques

vivant en symbiose avec les madrépores,

-dans des eaux de salinité moyenne.

En conclusion: les

Rudistes étaient des organismes constructeurs de récifs qui

vivaient dans des conditions strictes, voisines de celles des

coraux actuels, bâtisseurs de récifs. La barre du Castellet est

un paléo-récif.

Remarques.

Ces résultats présentent une certitude par forte probabilité ;

pourtant, des modifications des conditions de vie au cours des temps

géologiques ont pu se manifester, entraînant des modifications des

exigences écologiques, des faunes et des flores.

Les Rudistes sont de bons fossiles de faciès car ils

fournissent des renseignements précis sur un milieu de vie passé.

2.4. Quel était le mode de formation de ce paléo-récif?

Recherche de données

pétrologiques : récolte et observation d'échantillons de roche

On retiendra deux types d'échantillons:

-l'un, formé de débris de Rudistes réunis par un ciment calcaire ;

ce dernier montre au microscope des éléments figurés ou grains qui

sont des débris divers, noyés dans une boue fine, calcaire, formant

la matrice. Il s'agit d'un calcaire biodétritique .

-l'autre, formé de coquilles de Rudistes entiers (valves fixées)

soudées souvent par le squelette d'autres organismes (algues rouges,

foraminifères, spongiaires, coraux, bryozoaires...) formant une bio-construction.

Il s'agit d'un calcaire construit.

2.5. Essai de reconstitution du récif

|

|

|

|